Hai mai visto un volto in una nuvola, un mostro nella texture di un muro o Gesù su un toast? Non sei impazzito: il tuo cervello sta semplicemente cercando senso nel caos. Questo fenomeno si chiama pareidolia ed è un esempio affascinante di come costruiamo la realtà più di quanto la osserviamo.

Cos’è la pareidolia (e cosa c’entra con l’apofenia)

La pareidolia è un fenomeno percettivo in cui il cervello attribuisce forme familiari e significative (volti, oggetti, simboli) a stimoli ambigui o casuali.

È una manifestazione visiva di un meccanismo più ampio, l’apofenia, ovvero la tendenza cognitiva a vedere pattern e significati anche dove non esistono.

Pareidolia = dal greco para (“oltre”) + eidōlon (“immagine”)

Apofenia = dal greco apo (“da”) + phainein (“apparire”) – “percepire un’apparizione priva di fondamento oggettivo”

Secondo neuroscienziati come Karl Friston e V.S. Ramachandran, la pareidolia è un comportamento adattivo: meglio scambiare un ramo per un serpente, che ignorare un vero predatore. Il cervello è una macchina predittiva che “riempie i vuoti” e completa i dati mancanti basandosi su esperienza, cultura e schemi interni.

Questo è alla base della Free Energy Principle (Friston, 2010): la mente minimizza l’incertezza prevedendo la realtà.

La pareidolia attiva le stesse aree neuronali usate per riconoscere volti reali, in particolare la Fusiform Face Area (FFA). pareidolia attiva le stesse aree neuronali usate per riconoscere volti reali, in particolare la Fusiform Face Area (FFA).

Studi (Liu et al., 2014) mostrano che:

Anche le emozioni vengono simulate nei confronti di questi volti illusoriStudi (Liu et al., 2014) mostrano che i volti illusori attivano la FFA con intensità simile ai volti reali. La reazione è automatica, precoce, difficilmente inibibile

La psicologia della Gestalt (Köhler, Wertheimer, Koffka) ha codificato i principi di organizzazione percettiva: chiusura, somiglianza, continuità, figura-sfondo. Questi spiegano perché riconosciamo volti in tre macchie d’inchiostro o oggetti familiari in texture casuali.

Chiusura: completiamo mentalmente forme incomplete. Come nel caso del logo del WWF

Somiglianza: raggruppiamo elementi simili e, come nel caso qui sotto di Coca Cola, vediamo una unica immagine

Continuità: preferiamo linee fluide e connessioni coerenti, vedi il caso del logo IBM o Unilever

La pareidolia è un risultato spontaneo di questi principi: dove c’è ambiguità, la mente impone struttura.

Dipende da noi

Nei bambini, la pareidolia è particolarmente intensa e ricorrente.

Il cervello in fase di sviluppo, ancora altamente plastico, rende i più piccoli molto più sensibili agli stimoli visivi ambigui, che interpretano con grande libertà creativa.

A differenza degli adulti, ancora poco condizionati da esperienze e modelli percettivi rigidi, i bambini tendono a vedere volti e figure familiari ovunque: nelle nuvole, nei muri, nelle pieghe dei vestiti o nelle macchie di colore.

Questo avviene perché il riconoscimento dei pattern facciali si attiva molto precocemente nello sviluppo: studi neuroscientifici (Yoshida et al., 2009) dimostrano che anche bambini sotto i tre anni sono in grado di riconoscere un volto anche quando composto da stimoli minimali o distorti.

Jean Piaget, nel descrivere la fase pre-operatoria del pensiero (2-7 anni), evidenziava come il pensiero simbolico porti i bambini ad attribuire intenzioni e significati a oggetti inanimati.

La pareidolia è quindi un’espressione naturale e adattiva della loro immaginazione. Non a caso, molti giochi infantili — come il “vedere figure nelle nuvole” — si fondano proprio su questo meccanismo cognitivo.

Anche alcuni strumenti educativi e psicologici, come il test di Rorschach in versione infantile, sfruttano la tendenza del bambino a proiettare significati in forme astratte.

E negli adulti?

La pareidolia e l’apofenia dimostrano che non vediamo il mondo com’è, ma come ci aspettiamo che sia: vediamo quello crediamo, non crediamo a quello che vediamo.

Le conseguenze?

- Bias di conferma: vediamo (e ricechiamo) quello che rafforza le nostre credenze

- Patternicity: vediamo collegamenti ovunque (Michael Shermer)

- Reality construction: la realtà è costruita top-down: le aspettative guidano la percezione che è soggetta a influenze culturali, emozionali e simboliche

- Meccanismi adattivi: sopravvivenza, previsione

Nella società digitale, questo alimenta la Meme culture e la viralità di contenuti ambigui, le derive complottiste (pattern dove non ci sono) e la echo chamber (riconoscimento selettivo di segnali affini)

Dove agiscono la pareidolia (e l’apofenia)

| Ambito | Esempi concreti |

|---|---|

| Arte e creatività | Arcimboldo, Dalí, Escher: uso consapevole dell’ambiguità percettiva |

| Psicologia clinica | Test di Rorschach, diagnosi di schizofrenia (Conrad, 1958) |

| Neuroscienze cognitive | Attivazione FFA con pattern ambigui (Liu et al., 2014) |

| Antropologia e religione | Apparizioni (Gesù sul toast), totem, simboli naturali |

| IA e machine learning | Adversarial examples, hallucination dei LLM, pattern recognition errata |

| Cultura digitale | Meme basati su ambiguità, foto virali con “volti” nascosti |

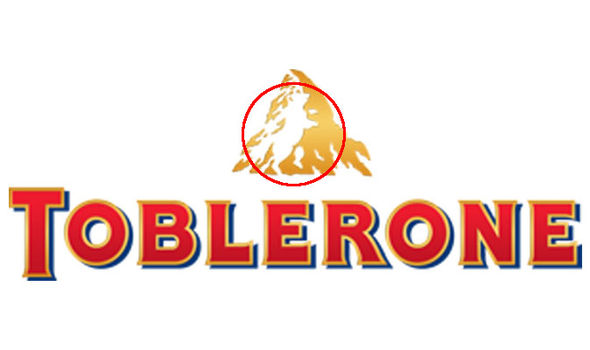

| Marketing e branding | Loghi, storytelling implicito, contenuti visivi ambigui |

Esempi nel marketing

– Heineken e le sue e sorridenti

– Toblerone: orso nel profilo della montagna

– Amazon: freccia A-Z è anche un sorriso

– Packaging: bottiglie di profumo antropomorfe o auto con “fari-aggressivi”. O ancora, etichette che sembrano “occhi”: familiari e memorabili.

Apofenia e brand storytelling

Come scrive Oliver Sacks: “Vediamo con il cervello, non con gli occhi”. La pareidolia è una chiave per capire come funziona la mente umana

In un’epoca di overload informativo, intelligenza sintetica e immagini infinite, la nostra tendenza a trovare senso ovunque è al tempo stesso una forza e un rischio.

E se è vero che vediamo volti dove non ci sono, forse è proprio da qui che inizia la nostra umanità.

Per approfondire:

– Liu et al. (2014), Cortex

– Friston (2010), Nature Reviews Neuroscience

– Ramachandran (2003), The Emerging Mind

– Gregory (1970), The Intelligent Eye

– Conrad (1958), Die beginnende Schizophrenie

– Shermer (2008), The Believing Brain

– Köhler, Wertheimer, Koffka – Psicologia della Gestalt